「定義」ステップの中身

「定義」ステップの中身

こんにちは!

今回はダブルダイヤモンドのステップ2の「定義」について進めていきます。

定義の目的

次のステップ「展開」でアイディアを幅広く考える際に、「発見」での調査結果をもとに取り組むべき課題を定義することです。

また「発見」のステップと異なる点は情報を整理しながら、取捨選択し収束的に考えるという点です。

ここでは上手く課題を定義するための方法や考え方を一緒に抑えていきましょう!

目次

- 「定義」ステップの進め方

- 問いを立てる方法

- 定義の考え方

- まとめ

・「定義」ステップの進め方

今からワークショプについての紹介をしていきます。

ここのステップでは多様なプロジェクトメンバーと共に利用者に対する理解を深め、意思決定を行います。そのため多くのメンバーと関わることができ、かつ協働しながら進めていける有効な手段がワークショップです。

ワークショップは目的に応じて、いくつかの設定が考えられます。

・知識を習得する

・技術を習得する

・メンバー同士の考え方を相互に理解する

・メンバー同士の協働によるアイディア発想・合意形成

ワークショップを行う際はファシリテーターという進行役が重要なポジションになります。

役割としては、調査から得られた情報をメンバーが理解し、議論を行い、結論を導き出せるようにすること・その流れができるような場をデザインすることです。

ファンシリテーターに必要な力

ファンシリテーターを成功させるためには、その場のコミュニケーションだけでなく、プログラムの設計デザインやメンバーの位置付けなども含めた全体の設計も重要になります。

・問いを立てる方法

最終的に「定義」では次の「展開」にいくために取り組むべき課題を設定します。

そして、問いを立てる際に主要となる方法がHow Might Weという方法です。

日本語訳→どうすれば私たちは~できそうか

How Might Weには、、、

次の「展開」のステップで考えるアイディアの方向性を一定範囲に絞るという目的があります。

「展開」のステップでは幅広く考える範囲ですが、完全に自由に考えてくださいとなると難しいので、

考えるべきアイディアの方向性を決めておいて、進めるために問いを立てておきます。

How Might Weの考え方

あくまでも、課題定義は正解を見つけるためではないためどの方向性で探索するのかを求めることを意識しましょう。

・定義の考え方

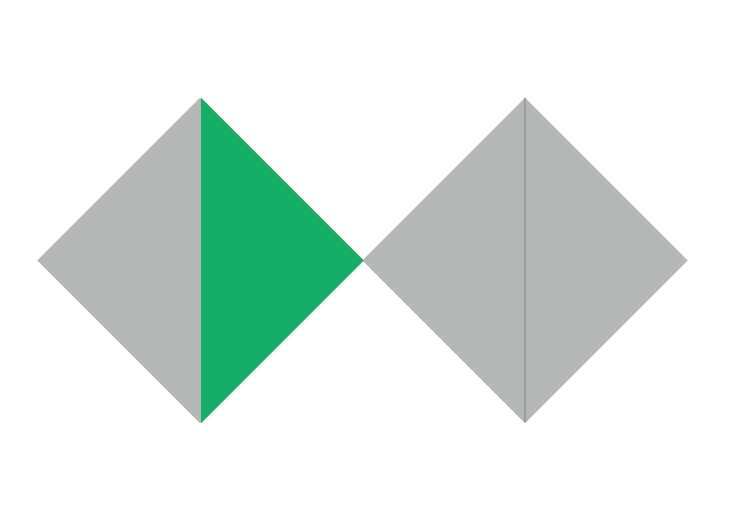

冒頭でも紹介したように「定義」ステップでは調査から得た情報の課題を取捨選択し、絞るという考え方が重要になります。

思考モードで表すと本質分析モード→方針探索モードに切り替えをします。

知る→作るへ移行する際は、考え方をアップデートし意思決定することが重要になります。

このような考え方のアップデートをリフレーミングと言います。

リフレーミングとは、物事を認識する枠組みを再定義することを言います。

性格を例に挙げると、、

うるさい→明るい・元気 優柔不断→じっくり考える

諦めが悪い→粘り強い 飽きっぽい→好奇心旺盛

水が半分しか入っていない→水が半分も入っている など

リフレーミングを上手くするためのポイント

・広い視点から捉え直す

→物事を成立させている状況を全体的に捉え、状況を変えるための新しい視点を見つける

・意味を捉え直す

→新しい意味を見つける

・まとめ

今回はこちらで以上になります。いかがでしたか?

「発見」で得た情報を「定義」で取捨選択し課題を定義して、次の「展開」で幅広くアイディアを作るためのステップということをわかっていただけましたか?

「定義」では多様なメンバーとたくさん関わって、協働してプロジェクトメンバーとの仲を深めるチャンスでもあるのでチーム一丸となって行ってみてください!

またお会いしましょう!

最後までご覧いただきありがとうございました。